২৯ জুলাই ২০১৮, ঢাকার এয়ারপোর্ট রোড। জাবালে নূর পরিবহনের একটি বাস বেপরোয়া গতিতে আরেকটি বাসকে ওভারটেক করার চেষ্টা করে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে থাকা ছাত্রছাত্রীদের ওপর উঠে যায়। ঘটনাস্থলেই মারা যায় রাজীব ও দিয়া নামে শহীদ রমিজউদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট কলেজের দুই শিক্ষার্থী।

বাসটির রুট পারমিট ছিল না। চালকের বৈধ লাইসেন্স ছিল না। এটি কেবল একটি দুর্ঘটনা ছিল না, এটি ছিল রাষ্ট্রের সবচেয়ে মৌলিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার একটি উদাহরণ।

এরপর যা ঘটেছিল, তা ছিল আমাদের জন্য এক নির্ণায়ক সময়। হাজারো শিক্ষার্থী, অনেকেই ইউনিফর্ম পরে সড়কে নেমে এসেছিল। কিন্তু তারা সড়কে কোনো ভাঙচুর করেনি।

শিক্ষার্থীরা ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করল, ড্রাইভিং লাইসেন্স পরীক্ষা করল, জেব্রা ক্রসিং এঁকে দিল। তারা দলবদ্ধ হয়েছিল নিরাপদ সড়কের দাবিতে।

কিছু সময়ের জন্য তখন মনে হয়েছিল, বহুদিনের অবহেলিত বিষয়টি অবশেষে রাষ্ট্রের অগ্রাধিকারে উঠে আসতে শুরু করেছে। প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাস, মন্ত্রীদের জরুরি বৈঠক—সবই হলো। কিন্তু ছয় বছর পার করে বাস্তবিক অর্থে কিছুই বদলাল না।

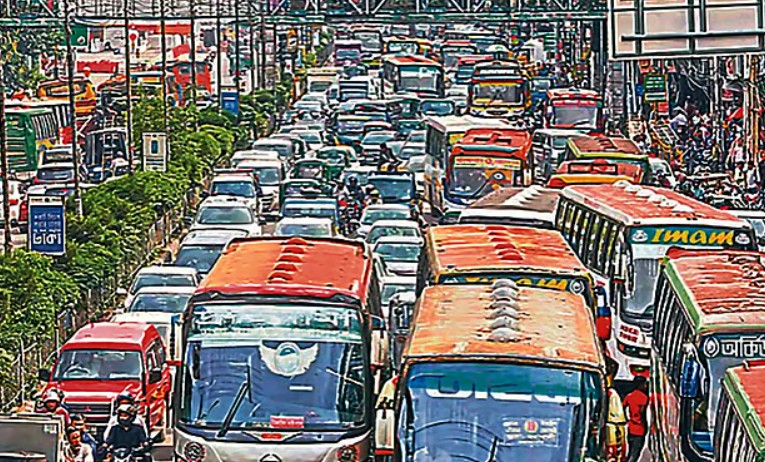

আমাদের দেশের সড়ক ও যানজটের অবস্থা এখন আর কেবল যন্ত্রণাদায়ক নয়; এটি আজ দেশের অর্থনীতির জন্য একটি বড় বিপর্যয়, জনস্বাস্থ্যের জন্য একটি মারাত্মক ঝুঁকি আর কোটি মানুষের প্রতিদিনকার জীবনযাত্রার মান নষ্ট করার কারণ।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্ঘটনা গবেষণা ইনস্টিটিউটের (এআরআই) তথ্য অনুযায়ী, ঢাকার যানজট প্রতিবছর অর্থনীতিতে ৩৭ হাজার কোটি থেকে ৫৫ হাজার কোটি টাকা (৩ দশমিক ৫ থেকে ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) ক্ষতি করে। এটি জিডিপির ৫ থেকে ১০% হারানোর সমান।

শুধু আর্থিক ক্ষতি নয়, যানজটের স্বাস্থ্যঝুঁকিও মারাত্মক। বিশ্বব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী, ২০১৯ সালে পরিবেশদূষণ, বিশেষ করে যানবাহনজনিত বায়ুদূষণ বাংলাদেশে ৭৮ হাজার থেকে ৮৮ হাজার মানুষের অকালমৃত্যুর জন্য দায়ী ছিল, যা জিডিপির প্রায় ৪% ক্ষতির সমান।

গড় গতির কথা ভাবলে দেখা যায়, এক দশক আগে যেখানে ঢাকায় যানবাহনের গড় গতি ছিল ২১ কিমি/ঘণ্টা, আজ তা নেমে এসেছে ৪ দশমিক ৫ কিমি/ঘণ্টায়।

আমাদের শহরের সড়কগুলো এখন বিশ্বের অন্যতম বিপজ্জনক ও বিশৃঙ্খল সড়কব্যবস্থা হিসেবে পরিগণিত হয়। ২০১৮ সালের ছাত্রদের

দাবি আর আন্দোলনের পর একই ফিটনেসবিহীন বাস, একই অদক্ষ ও প্রশিক্ষণহীন ড্রাইভার, একই ধরনের আইনভঙ্গকারী মানসিকতা—সব চলছে আগের মতোই।

যারা একদিন শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে রাস্তায় নেমেছিল, তারা আজ শ্রেণিকক্ষে ফিরে গেছে। কিন্তু যে অবস্থা তাদের আন্দোলনে নামতে বাধ্য করেছিল, সেটি থেকে আমরা ন্যূনতম মুক্তিও পাইনি।

প্রতিদিনের দুর্ভোগ ও অর্থনীতির ক্ষয়

সাধারণ নাগরিকের জন্য ঢাকা শহরে যাতায়াত করা এখন এক অন্তহীন যন্ত্রণা। আট কিলোমিটার পথ যেতে লাগে দেড় ঘণ্টা, কখনো কখনো এমন অভিজ্ঞতারও মুখোমুখি হতে হয়েছে। অফিসগামীদের ভোরে বেরোতে হয়, ফিরতে হয় গভীর রাতে। স্কুলপড়ুয়া শিশুদের সঙ্গে সময় কাটানোর বদলে অভিভাবকদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকে থাকতে হয় যানজটে। প্রতিদিনের এই চাপ থেকে ধীরে ধীরে জন্ম নেয় হতাশা, ক্লান্তি আর একধরনের নীরব ক্ষোভ।

এসবের ভেতর আরেক উদ্বেগের বিষয় হলো, অবস্থার পরিবর্তন নিয়ে কারও যেন আর কোনো আশা বা দাবির জায়গা নেই। এই বিশাল ক্ষয়ক্ষতি জেনেও নাগরিকদের মনে গেঁথে গেছে একধরনের আত্মসমর্পণের চিন্তা: ‘এটাই নাকি মেগাসিটিতে বাস করার মূল্য’।

আশ্চর্যের বিষয় হলো, আমাদের যানবাহনের চালকেরা যখন বিদেশে যান কিংবা দেশের ভেতরই সেনানিবাসের মতো নিয়ন্ত্রিত এলাকায় প্রবেশ করেন, তখন তাঁরা অনায়াসে সব নিয়ম মেনে চলেন। এ থেকে স্পষ্ট যে সড়কের বিশৃঙ্খলার পেছনে ব্যক্তিগত অসচেতনতা যেমন আছে, তেমনি আছে রাষ্ট্রীয় ব্যর্থতা।

পরিবহনবিষয়ক দপ্তরগুলোর সমন্বয়হীনতা

সড়কের বিশৃঙ্খলা নিয়ে আমাদের এই সংকট কেবল যানজটে সীমাবদ্ধ নয়, এটি এক গভীর প্রশাসনিক ব্যর্থতার প্রতিফলনও বটে। ঢাকার ভেতর সড়ক ব্যবস্থাপনায় জড়িত প্রধান তিনটি সংস্থা হলো ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি), ঢাকা ট্রান্সপোর্ট কো-অর্ডিনেশন অথরিটি (ডিটিসিএ) এবং বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ)।

নিয়ম অনুযায়ী সংস্থাগুলোর সমন্বিতভাবে কাজ করার কথা। কিন্তু বাস্তবে এসব প্রতিষ্ঠান যার যার মতো বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ সড়ক নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু রোড ডিজাইন বা রুট পরিকল্পনায় তাদের কোনো ভূমিকা নেই।

রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি লাইসেন্স ও রেজিস্ট্রেশন দেয়, কিন্তু মাঠপর্যায়ে আইন প্রয়োগের ক্ষমতা আবার তাদের নেই।

ঢাকা ট্রান্সপোর্ট কো-অর্ডিনেশন অথরিটি সমন্বয়কারী সংস্থা হলেও এর কার্যকর কর্তৃত্ব নেই বললেই চলে।

ঢাকার বাইরে গেলেও পরিস্থিতি একই রকম। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) হয়তো রাস্তা নির্মাণ করে। কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের। উপরন্তু এসব বিষয়ে নীতিনির্ধারণী কর্তৃত্ব ছড়িয়ে রয়েছে সড়ক পরিবহন, স্বরাষ্ট্র, স্থানীয় সরকার ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের ভেতর।

ফলাফল হলো প্রতিটি সংস্থা আলাদা আলাদা নীতি নিচ্ছে; একে অন্যের বিরোধী সিদ্ধান্ত নিচ্ছে আর নাগরিকেরা আটকে থাকছেন বিশৃঙ্খলার জালে।

যদি ঢাকার কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থানের দিকে তাকাই, যেমন মিরপুরের কালশী ফ্লাইওভার, সেখানে দেখি রোড মার্কগুলো কেমন এলোমেলো। অনেক রাস্তায় ট্রাফিক সাইন ভুল কিংবা অদৃশ্য।

প্রশ্ন থেকে যায়, এই প্রকল্পে অংশ নেওয়া প্রকৌশলীদের এসব রাস্তার সাইন আর মার্কগুলো করার জন্য পর্যাপ্ত প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ ছিল কি না? এমনকি বিমানবন্দর সড়কের মতো উচ্চনিরাপত্তাসম্পন্ন এলাকার কাছাকাছিও সঠিক রোডমার্ক নেই। এর ফলে অভিজ্ঞ চালকেরাও বিভ্রান্ত হন। এগুলো কেবল দৃষ্টিকটু নয়, বরং প্রতিষ্ঠানগত দায়িত্বহীনতার প্রতিচ্ছবি।

দুর্নীতি ও অরাজকতা

প্রতিষ্ঠানগত বিশৃঙ্খলার পেছনে আরও একটি বিষয় কাজ করে; সেটা হলো দুর্নীতি। হাজার হাজার যানবাহনের চালক ভুয়া লাইসেন্স নিয়ে গাড়ি চালাচ্ছেন; কেউ টাকা দিয়ে, কেউ রাজনৈতিক ছত্রচ্ছায়ায়। ফিটনেসবিহীন বাস, অনিরাপদ মিনিবাস সবই চলে অবাধে।

পরিবহনমালিকদের লবি প্রায়ই রাজনৈতিকভাবে সংযুক্ত। ফলে কোনো সংস্কার কার্যত তাঁদের ইচ্ছার বাইরে যেতে পারে না। এই দায় এড়ানোর সংস্কৃতিই আমাদের ট্রাফিক–ব্যবস্থার বিশৃঙ্খলার মূল চালিকা শক্তি এবং জনগণের আস্থা ধ্বংসের ভিত্তি।

বিআরটিএ যেখানে পরিবহন খাতের একটি নিয়ন্ত্রক সংস্থা, তারাই দীর্ঘদিন ধরে ‘দুর্নীতির আখড়া’ হিসেবে পরিচিত। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা যেমন পুলিশ ও মোবাইল কোর্ট, তারাও পক্ষপাতদুষ্ট নজরদারি ও চাঁদাবাজিতে জড়িত, এমন অভিযোগ রয়েছে। গণপরিবহনব্যবস্থার বিশৃঙ্খলার পেছনে কাজ করছে এক শক্তিশালী পরিবহন সিন্ডিকেট, যাদের সঙ্গে রাজনৈতিক দল ও স্থানীয় ক্ষমতাধর ব্যক্তিরা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

কিন্তু পরিস্থিতি সব সময় এমন ছিল না। মাত্র দুই-তিন দশক আগেও ঢাকার রাস্তায় নিয়মকানুনের কিছুটা হলেও ছোঁয়া ছিল। পুলিশের উপস্থিতি নিয়মিত দেখা যেত, লাইসেন্স বা ফিটনেস–সংক্রান্ত কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ছিল তুলনামূলক বেশি আর গণপরিবহনব্যবস্থাও কিছুটা হলেও নিয়মতান্ত্রিক ছিল।

এখনকার মতো এমন চরম বিশৃঙ্খলা ও আইনভঙ্গের দৃষ্টান্ত তখন এত ব্যাপক ছিল না। কিন্তু বছরের পর বছর ধরে গড়ে ওঠা প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ও অব্যাহত দুর্নীতি ধীরে ধীরে নিয়মশৃঙ্খলার ভিত্তিগুলো ভেঙে দিয়েছে। আজ আমরা যা দেখছি, তা হঠাৎ ঘটে যাওয়া নয়, বরং দীর্ঘদিনের অবক্ষয়ের ফল। যত দিন না আমরা এই মুনাফাভিত্তিক দুষ্টচক্র ভেঙে ফেলতে পারব, তত দিন পর্যন্ত যেকোনো সংস্কার, তা যত ভালো পরিকল্পিত বা সদিচ্ছাসম্পন্নই হোক না কেন, ব্যর্থই হয়ে যাবে।

নীতি ও বাস্তবতার ব্যবধান

এসবের মধ্যেও যখনই কোনো নীতি প্রণয়ন করা হয়, বাস্তব প্রেক্ষাপট থেকে তা হয় প্রায়ই বিচ্ছিন্ন। একদিকে শহরজুড়ে বাস রুট রেশনালাইজেশনের মতো পরিকল্পনা করা হলো, যার মাধ্যমে ‘ঢাকা নগর পরিবহন’ নামক ফ্র্যাঞ্চাইজি মডেলে আনার উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। লক্ষ্য ছিল রুটগুলো একীভূত করা, শৃঙ্খলা আনা।

কিন্তু সেই উদ্যোগ আটকে গেল মালিকদের চাপে। সরকারকেও শেষ পর্যন্ত পিছু হটতে হলো। এসব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সব অংশীদারের মতামত নিয়ে এ ধরনের পরিকল্পনায় তাঁদের ব্যবসায়িক বা স্বার্থের ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করে অগ্রসর হওয়া উচিত।

অন্যদিকে নীতিনির্ধারকেরা নিজেরা থাকেন সাধারণ নাগরিকের ভোগান্তি থেকে বিচ্ছিন্ন। ভিআইপি বহর নিয়ে সাইরেন বাজিয়ে সড়ক খালি করে নীতিনির্ধারকেরা চলে যান, একজন সাধারণ নাগরিকের অ্যাম্বুলেন্স হয়তো তখন ট্র্যাফিক জ্যামে আটকে থাকে।

বিলম্ব, ঝুঁকি অথবা অস্বস্তি—সাধারণ মানুষকে পরিবহনব্যবস্থার কারণে এসব যেভাবে পোহাতে হয়, নীতিনির্ধারকদের গাড়ির কাচ ভেদ করে তা ঢুকতে পারে না। ফলে তৈরি হয় এক বিশাল দূরত্ব, যা শুধু প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের অভাবে নয়, বরং অভিজ্ঞতার বিচ্ছিন্নতার কারণেও গভীরতর হয়।

পরিবহন খাতের দায়িত্বে যাঁরা, তাঁদের বিবেচনায় অগ্রাধিকার পায় সেই সব কাজ, যেগুলো সংবাদমাধ্যমে আলোচনায় আসে সহজে বা খবরের শিরোনাম হয়। বাংলাদেশে বাস্তবতা হলো, বেশির ভাগ পরিবহন প্রকল্পে ব্যবহারযোগ্যতার চেয়ে দৃশ্যমানতাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়।

সমস্যার মূলে অকার্যকর শাসনব্যবস্থা

ঢাকার পরিবহনব্যবস্থার সংকট কেবল একটি ‘সেক্টরাল’ সমস্যা নয়। এটি এক গভীর শাসনব্যবস্থার সংকট। আমাদের রাস্তাগুলোর বিশৃঙ্খলা কোনো দুর্ঘটনা নয়; এটি আমাদের প্রশাসনিক সমন্বয়হীনতা, দুর্নীতি ও নীতিবিচ্ছিন্নতার অনিবার্য ফলাফল।

২০১৮ সালের শিক্ষার্থীদের আন্দোলন আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছিল যে পরিবর্তন সম্ভব। কিন্তু এই বোঝা শিক্ষার্থীদের একার নয়। রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক নেতৃত্বকেই দায়িত্ব নিতে হবে। প্রশ্ন হলো, কে এই দায়িত্ব নেবে? ব্যর্থ হলে তাদের জবাবদিহি কে করবে?

যদি আমরা সত্যিই সুষ্ঠু নাগরিক সড়কব্যবস্থা চাই, তবে প্রথমে আমাদের এই বিরাজমান শাসনব্যবস্থার ভাঙনকে স্বীকার করতে হবে। জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং শাসনব্যবস্থার প্রতি বিশ্বাস পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হলে আমাদের সবার আগে রাস্তায় বিরাজমান এই দুর্নীতির সংস্কৃতির মুখোমুখি হতে হবে। কারণ, যানজট বা দুর্ঘটনা কেবল উপসর্গ; আসল রোগ হলো দুর্বল শাসন ও দপ্তরগুলোর সমন্বয়হীনতা।

- সাজেদুল হক উন্নয়নবিশেষজ্ঞ ও প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ট্রাফিক অ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট ফোরাম